1.“益”起遇見美好

日前,在這場“不負每一次的遇見”校園招聘活動上,我院社會工作專業畢業生與用人單位互動頻繁、愉快交流。雙選會吸引了康巴什區各街道辦事處、公益基金會、教育服務公司等單位,讓畢業生不出校門就能面對面了解用人單位的需求與待遇。

這場“雙向奔赴”的招聘會不同以往,我院2018級社會工作專業畢業生祁鑫作為招聘負責人,返回校園面試學弟學妹,并毫無保留地分享了社工工作的收獲與經驗。作為從我院走向社會的第一批社工學子之一,祁鑫說,自己一直在“攜光而行”,用個人微光溫暖他人。走出校門,祁鑫成為康巴什區社會工作者協會的一員,“迷茫是我工作的起點”,策劃沒創新、居民不配合、活動效果差......這些現實問題沉甸甸地壓在祁鑫心里。

不做徒有理論的“空架子”,一定要“邁得出腿”!祁鑫從擔任講解員開始,經過80多場次、1000多人次的講解鍛煉,逐漸承擔起社工考前培訓、理論實操、機構建設等工作,開展社工活動20多場,2000多人次受益。經過五年的實踐鍛煉,祁鑫已成為康巴什區社工協會項目部部長,并為康巴什區民政局建設培養社會工作人才隊伍。“心中有光芒,腳下就有力量”,這位閃著光芒的女孩,努力照亮社工路上的每一次美好相遇。

聚是一團火,散是滿天星。學院第一批社會工作專業的學生由2018年的40 人增加到現在的206人,每一位社工學子都在心底牢牢印下了“助人自助”“用生命影響生命”的人生信條,用專業知識與愛善待他人、奉獻社會。

2.“應”為專業 不負韶華

在東勝區鑫海社區居家養老服務中心,學院社工系教師經常帶領學生為老人提供二對一的公益服務。曾經家長眼里的孩子,如今成了養老院老人的依靠和貼心人,他們用耐心與愛心照料老人起居、傾聽他們的心聲、豐富他們的生活,受到老人和服務中心的一致好評。

草在結它的種子,風在搖它的葉子。社會工作是一個有愛的專業,也是一個年輕的專業,雖然學院專業教師的平均年齡為30 歲左右,但他們的活力與創新成為了教學優勢。日前,在自治區“推進‘五社聯動’ 關愛‘一小一老’”2023年社會工作主題宣傳活動上,我院管理系教師寶如甘榮獲“全市優秀社會工作者”稱號,這是我院第三位獲得這一榮譽的教師。他們注重實踐教學,與鄂爾多斯市民政局和鄂爾多斯市社會工作師聯合會共同建立“鄂爾多斯社工創新創業學院”,每年為各旗區一線社會工作者和社區工作人員提供繼續教育、項目評審、專業培訓等社會治理服務。

社工是一個把“愛”寫在大地上的群體,學院老師帶領學生走進康巴什區、伊金霍洛旗、東勝區等地,開展“陪伴你的童年”青少年能力提升、“慧織蘭心”全職媽媽手工編織、“桑榆益壽”老年人健康養生、“黨在我心中”紅色黨建主題等活動,助力推動我市社會工作多樣化、個性化、專業化的發展。

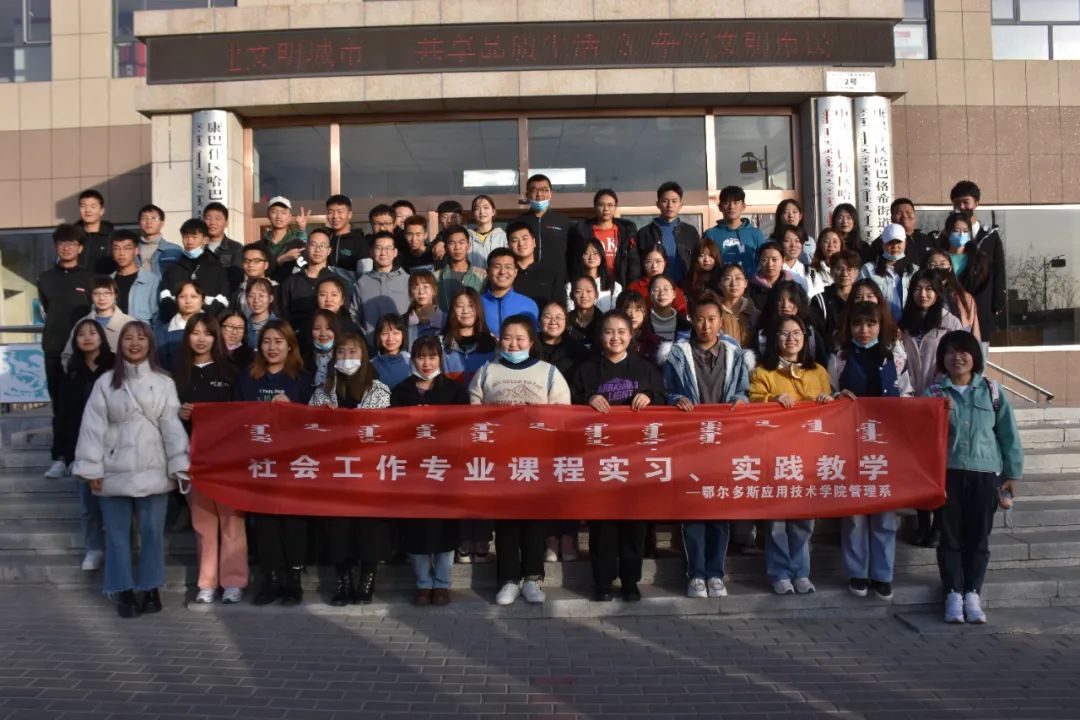

社工教育是敞開大門、讓愛進來的教育。我院教師積極引導學生鍛煉項目管理能力、服務評估、組織運行和跨文化、跨地區交流的能力,既提升了學生的實務能力,也給社區帶來充足的志愿者資源和專業督導力量,在校地合作的過程中,實現了社會工作服務與教育的雙豐收。學院目前與 20 多家單位建立了校外實習實訓合作,已簽約校外實習基地共12 個,2021年獲教育部高等教育司授予的“教育部產學合作協同育人項目合作單位”“教育部產學研合作基地”。

3.種下一顆"種子" 靜待一朵花開

“以人為本、助人自助、公平正義”是社會工作的核心,但對于一個年輕的群體來說,前進的道路不免跌跌撞撞,有時師生們也會自問:“社會工作能輻射的范圍這么小,值得嗎?”問題的答案在每一次項目推動中得到回應,在每一位受益者的笑臉中得到肯定,也在師生的教與學探索中逐漸清晰。“社會工作的第二課堂在基層”,管理系教師李雪梅這么概括自己的社會工作教學工作,專業教學像“一面鏡子”,鏡子意味著雙向關系——不單單是社會向我們招手,渴求學校為社會工作行業源源不斷輸送人才,我們也可借這面鏡子,貼近基層,創新教學,尋找“社會究竟需要何種社工”的答案,用教學架起學校與社會之橋梁。

“以社會需求為導向”是教學的的指揮棒,只有不斷走進社區、深入社會組織,才能“逆向構建,正向實施”,不斷完善社會工作專業的人才培養方案。

“愛人者,人恒愛之”,在康巴什區達爾罕社會工作服務中心擔任社工的我院畢業生劉大志說,社會工作的價值在于,在每一位參與其中的人心里播下一顆種子,在博愛的土壤、互助的雨露、關愛的溫暖中,這顆種子會慢慢發芽生長,成長為給別人遮風擋雨的大樹。

社會工作——這個有溫度的專業,用專業精神做尺度,豐富著參與者的人生厚度,拓展著社會服務的廣度。在春潮涌動的鄂爾多斯,社工這個年輕的群體深耕本土,在鄂爾多斯大地用心播撒愛的種子,相信它們會在這座”暖城”里向陽而生、花開四季。